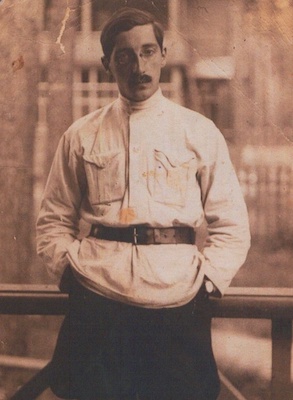

Шестиэтажный дом по адресу Мансуровский переулок, 6 был построен в 1932 году по индивидуальному проекту. В 1930-х годах здесь жил Илья Ефимович Гершензон, ставший жертвой политических репрессий.

Сегодня мы установили ему памятный знак.

Илья Ефимович Гершензон родился в 1894 году в Тифлисе (ныне – Тбилиси, Грузия) в семье мещан, отец работал землемером. В семье росли четверо сыновей и дочь. Отец семейства служил землемером, о матери известно лишь, что по национальности она была грузинка.

В 1910 году Илья окончил гимназию с золотой медалью и вместе с сестрой Любой и старшим братом Исааком уехал учиться в Германию. Согласно документам из архивно-следственного дела от 1938 года, он успел окончить три курса технического училища в Германии, скорее всего, по специальности инженер-строитель, и в 1914 году вернулся в Россию вместе с Исааком, который получил профессию врача в Берлине. Люба осталась жить в Германии, Илья поддерживал с ней переписку вплоть до 1935 года.

Возвратившись из Германии, Илья Ефимович поселился в Харькове, где увлекся революционными идеями. После Октябрьской революции он, согласно документам из архивно-следственного дела, работал в центральном комитете рабочих-транспортников инспектором по тарифному делу. Во время Гражданской войны, в 1919 году, агенты деникинской контрразведки арестовали его, но через шесть месяцев он оказался на свободе и некоторое время жил в украинском городе Змиёве. Здесь Илья Гершензон познакомился со своей будущей женой Викторией Матвеевной Познер

В 1920 году Гершензон вступил в ВКП(б), но в конце 1921 года комиссия по чистке исключила его из партии «за отрыв от масс». В августе 1921 года Гершензон был направлен в командировку в Москву по решению ЦК рабочих-транспортников, в котором он в это время работал. Какое-то время он, согласно документам из архивно-следственного дела, работал инструктором-инспектором по нормированию в ЦК Союза транспортников, а с 1922 по 1927 годы – на разных должностях в системе Наркомата путей сообщения (НКПС).

В 1922 году в семье появился первенец – дочь Ирина.

В 1925 году ЦК ВКП(б) и ВЦИК приняли решение готовить первое издание Большой советской энциклопедии (БСЭ), и для этой цели было создано акционерное общество. Илья Ефимович вошел в состав его правления. С этого времени началась его работа в книгоиздательской сфере.

В 1927 году Илья Ефимович уволился из НКПС и перешел на работу в Госиздат, куда его пригласил председатель правления Госиздата, его старый знакомый Артемий Багратович Халатов (он был расстрелян 26 сентября 1937 года. «Последний адрес» установил ему памятный знак в июне 2018 года). Гершензона взяли на должность заведующего планово-финансовым сектором, он также был членом правления Госиздата. В 1928 году ему поручили заняться делами капитального строительства для Госиздата (позже – Объединение госиздательств – ОГИЗ). Когда в конце 1928 года было сформировано строительное управление Госиздата, Гершензона назначили его начальником.

Виктория Матвеевна окончила текстильный факультет Высшего художественно-технического института (ВХУТЕИНа), созданного в 1926 году на базе ВХУТЕМАСа.

Некоторое время Илья Ефимович занимал посты заместителя заведующего издательством «Academia», а затем – заместителя директора Института литературы им. М. Горького. Жена работала на текстильном комбинате «Красная Роза», где прошла путь от лаборантки до начальника цеха.

В 1933 году в семье родилась вторая дочь Елена, в 1937-м – младшая Ольга.

Работа в издательстве «Academia» и в Институте литературы, по всей видимости, и сыграла роковую роль в судьбе Ильи Ефимовича, поскольку руководителем этих учреждений был Лев Борисович Каменев – один из главных обвиняемых на «Первом московском процессе» по делу «Антисоветского объединенного троцкистско-зиновьевского центра», он был расстрелян в 1936 году.

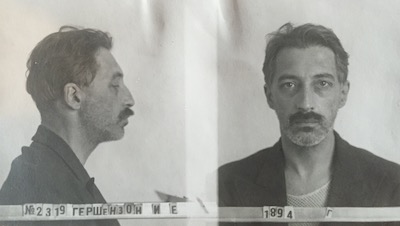

В первый раз Илью Ефимовича арестовали 13 августа 1938 года. Его обвинили в том, что он и еще несколько человек (Георгий Борисович Кормер, Георгий Лаврентьевич Витковский, Алексей Алексеевич Макушин) «систематически на протяжении ряда лет занимались среди близких им лиц контрреволюционной агитацией, состояли в контрреволюционной организации правых, существовавшей в ОГИЗе».

Несмотря на то, что все четверо в ходе следствия признали свою вину и дали показания друг на друга, позже они все отказались от своих показаний, добытых «в результате применения запрещенных законом методов ведения следствия».

В архивно-следственном деле есть справка, согласно которой «вредительскую деятельность <…> следствию установить не удалось. Установлена только безхозяйственность».

23 ноября 1938 года следователь подготовил постановление о переквалификации статьи обвинения. Первоначальные статьи 58-6 (шпионаж) и 58-9 (диверсия) УК РСФСР, по которым «инкриминируемое обвинение не доказано следствием», были заменены на статьи 58-7 (вредительство), 58-10 ч.1 (антисоветская пропаганда и агитация) и 58-11 (антисоветская организационная деятельность) УК РСФСР.

26 ноября 1938 года следователь ознакомил Гершензона с постановлением об окончании следствия, согласно которому «материалами дела виновность Гершензона И.Е. в преступлениях, предусмотренных статьями 58-7, 58-10 ч.1 и 58-11 УК РСФСР доказана». Позже дело по статье 58-7 было прекращено.

Дело по обвинению Гершензона было отправлено в Мосгорсуд, но в феврале 1939 года оно было возвращено «на доследование».

Ровно год спустя после ареста Гершензона, 13 августа 1939 года, следователь подготовил заключение по делу, в котором отмечалось, что «в процессе расследования <…> обвиняемые виновными себя признавали, но впоследствии от ранее ими данных показаний отказались, а свидетели, опрошенные по делу, дают материалы лишь общей отрицательной характеристики, но не могут быть представлены в суде как доказательственная сила». Дело было передано на рассмотрение Особого совещания НКВД СССР.

21 января 1940 года военный прокурор утвердил постановление о прекращении дела «за недостаточностью собранных улик»: «Имеющиеся в деле материалы не могут служить доказательством обвинения». Всех четверых обвиняемых освободили.

Все это время родные Ильи Ефимовича практически ничего не знали о его судьбе. С женой Викторией Матвеевной они не были официально расписаны, поэтому ходить в приемную НКВД за хоть какой-то информацией об отце приходилось его старшей дочери Ирине. Вот что она вспоминала много позже о тех событиях: «Там было всегда тесно и душно, никаких стульев, конечно, не было, и стояли буквально до обмороков, а особенно пожилые люди. Очередь не помещалась в помещении – ведь и работникам надо было чем-то дышать! А поэтому ее продолжение было на улице. Так как Кузнецкий мост – улица, расположенная в самом центре города, нельзя было портить вид и настроение прохожих (иногда иностранцев!) этой безобразной скорбной очередью со слезами и страданиями на лице, молчаливую и угрюмую. Поэтому нас загоняли в крохотный дворик при выходе со двора, где стоять было также трудно, как и в помещении. <…> В приемной было два окошечка. <…> В одном принимали заявления, в другом выдавали ответы. В окошечках сидели сотрудники с каменными непроницаемыми лицами. Они не грубили, во всяком случае, это бывало редко. Но они умели как-то так поговорить, что пропадало всякое желание к ним обращаться. Злобно буркали: «Ответ – через месяц», <…> «Выслан без права переписки». Почему-то все знали, что последнее вполне могло означать расстрел».

По всей видимости, Илье Ефимовичу и другим фигурантам этого дела «повезло»: с приходом в НКВД в конце 1938 года нового наркома, Лаврентия Берии, политические репрессии на время пошли на убыль. В 1939-1940 годах были освобождены тысячи подследственных, чья вина не была доказана. 15 ноября 1938 года Политбюро ЦК ВКП(б) приняло постановление о приостановке «с 16 ноября сего года впредь до распоряжения рассмотрение всех дел на тройках, в военных трибуналов и в Военной Коллегии Верховного Суда СССР, направленных на их рассмотрение в порядке особых приказов или в ином, упрощенном порядке». Через два дня, 17 ноября, вышло расширенное постановление «Об арестах, прокурорском надзоре и ведении следствия», которое напрямую запрещало проводить массовые репрессии: «Запретить органам НКВД и Прокуратуры производство каких-либо массовых операций по арестам и выселению. <…> аресты производить только по постановлению суда или с санкции прокурора. <…> Ликвидировать судебные тройки, созданные в порядке особых приказов НКВД СССР, а также тройки при областных, краевых и республиканских Управлениях РК милиции. Впредь все дела в точном соответствии с действующими законами о подсудности передавать на рассмотрение судов или Особого Совещания при НКВД СССР. <…> Обязать органы НКВД при производстве следствия в точности соблюдать все требования Уголовно-процессуальных кодексов».

Но, как это часто бывало в те годы, освобождение Ильи Ефимовича в 1940 году лишь ненадолго отодвинуло его гибель. 27 июня 1941 года его вновь арестовали. К тому моменту он работал главным инженером (по другим данным, заведующим) опытно-производственной базы треста «Строитель».

Летом 1941 года жена Гершензона с тремя детьми оказалась в эвакуации, сначала в Набережных Челнах, затем в Узбекистане, а Илья Ефимович был переведен из Москвы в Саратов. Понятно, что в условиях войны и эвакуации родные были лишены возможности узнать хоть что-то о нем.

12 ноября 1941 года Гершензон был приговорен Военным трибуналом войск НКВД Саратовской области к 10 годам исправительно-трудовых лагерей с последующим поражением в политических правах сроком на пять лет по статье 58-10, часть 1 УК РСФСР. После приговора он находился в тюрьме в Новоузенске Саратовской области, где скончался 7 апреля 1942 года. Ему было 48 лет. Позже его дочери получили официальное свидетельство о смерти их отца от склероза сердца.

Старший брат Ильи Ефимовича, Исаак, тоже стал жертвой политических репрессий. В первый раз его арестовали в 1932 году, но довольно быстро отпустили. Затем последовали еще два ареста: в 1938 и 1949 годах. В апреле 1940 года дело по обвинению в шпионаже было прекращено «за недостаточностью данных для направления в суд», но позже военный прокурор высшей инстанции вернул дело на доследование, и в феврале 1941 года Исаака Ефимовича приговорили к восьми годам лагерей. В августе 1946 года он был освобожден, но через три года вновь был арестован и в октябре был сослан на поселение в Красноярский край «за шпионаж и террористические намерения».

Репрессирован был и брат жены Ильи Ефимовича, Леонид Матвеевич Познер, с которым Гершинзон был знаком еще со времен подпольной работы в Харькове. Леонид Матвеевич был секретарем Мичуринского ГК ВКП(б). Его арестовали в 1937 году и расстреляли 28 января 1938 года за «участие в троцкистско-бухаринской организации».

Илья Ефимович Гершензон был реабилитирован по второму делу в 1955 году, по первому –1956-м. Оба дела были прекращены «за отсутствием состава преступления».

Старшая дочь Гершензона, Ирина, в 1942 году ушла на фронт и, к счастью, осталась в живых. После возвращения в Москву семье пришлось нелегко: квартиры в Мансуровском переулке они лишились и с трудом получили комнату в коммуналке. Ольга Ильинична, младшая из сестер, окончила электровакуумный техникум и продолжила образование в Сыктывкарском педагогическом институте на физико-математическом факультете. В 1977 году она с мужем уехала в США. Ольга Ильинична умерла в Америке через 10 лет.

Ирина еще до войны окончила Московский библиотечный институт. После возвращения с фронта она работала в Ленинской библиотеке (РГБ). Вслед за сестрой она уехала в США, где умерла в 2002 году.

Средняя дочь, Елена Ильинична, в замужестве Мелкобродова, окончила Московский государственный педагогический институт им. Потемкина и стала учителем географии. По распределению она работала в селе Каменка Тюменского района. Там же она встретила будущего мужа, Александра Владимировича. В 1977 году они вместе уехали в село Рождествено Владимирской области, а оттуда много позже перебрались во Владимир.

В 2011 году на основании рассказов и семейных документов Елены Ильиничны ученица 11 класса лицея-интерната города Владимира Екатерина Семина, участница проводимого Мемориалом в течение более чем 20 лет школьного исторического конкурса «Россия. ХХ век», написала работу о судьбе И.Е Гершензона и его семьи.

Церемония установки: фото, видео_1, видео_2